核聚变技术是全球主要国家能源战略未来布局的重点方向。2025年2月底,美国一家由私人基金支持成立的核聚变规模化委员会发布报告[1],建议美国政府将聚变能确立为国家安全优先事项,构建聚变能领导体系推进商业化。3月16日,知名财经媒体CNBC发文指出,中国和美国正在竞争成为首个实现聚变能并网发电的国家,美国在这一领域曾长期领先,而中国正以双倍的资金投入和创纪录的技术创新速度赶超[2]。本文梳理2024年以来全球核聚变战略部署,分析聚变技术研究进展以及典型初创企业动态,为我国聚变技术的创新发展提供参考。

一、全球核聚变战略部署

1、持续加大财政投入,设立专项支持关键技术研发

2025年1月16日,美国能源部(DOE)为核聚变创新研究引擎(FIRE)合作组织提供1.07亿美元,并与“里程碑计划”8家企业达成协议撬动了超过3.5亿美元的私营投资,支持进一步创建聚变能创新生态系统[3]。同天,英国政府宣布为2025—2026年“聚变未来计划”投资4.1亿英镑[4],计划2027年前向聚变能领域投资总额达6.5亿英镑。德国自2023年9月起,计划未来五年通过“聚变2040计划”增加投入3.7亿欧元(到2028年投入总额达到10亿欧元),同步推进磁约束和激光约束聚变技术路线开发。日本大力支持核聚变技术开发,从2023年开始启动专项支持政策,支持小型化、精密化、独创性的新兴技术探索,加速未来核反应堆原型开发,推进核聚变相关基础研究。

2、积极引导金融资本并实施行业主导的聚变发展模式

截至2024年7月,全球可控核聚变行业的总投资额已达到71亿美元,至少45家企业参与[5]。微软、谷歌等大型科技企业纷纷加入赛道,预计2030年全球市场规模有望达5000亿美元。其中,有21家企业认为可以在2030—2035年期间实现核聚变并网发电。2024年12月16日,韩国成立了核聚变创新联盟,旨在加速聚变产业的发展,推动聚变能战略目标的实现。欧盟计划在2026年前组建一个专门负责私营聚变企业投资的联盟。

3、制定监管方案

2024年9月7日,美国时任总统拜登签署了《加速部署多功能、先进核能清洁法案》[6],使其成为正式法律。包括通过明确的监管权限和投资激励措施推动清洁能源的发展。2025年4月4日,美国大西洋理事会发布《构建全球核聚变部署之路》报告[7],呼吁以出口控制为核心,尽快建立核聚变监管体系。2025年1月,德国国家科学与工程院发布《德国制造的聚变》报告[8],建议制定聚变能源法,将聚变电站与裂变分开监管,营造一个风险适当且有利于创新的环境。

二、全球核聚变技术最新进展

1、全球聚变能实验陆续取得重大突破,运行试验加快向工程验证迈进

我国在等离子体高参数运行、三维非平面模块化线圈制造和双亿度聚变实验等方面取得系列世界领先成果,美国、德国、法国也相继推进关键装置升级和高约束实验,在等离子体稳定性控制和新构形装置研制等方面取得重要成果,全球聚变能竞赛全面提速。

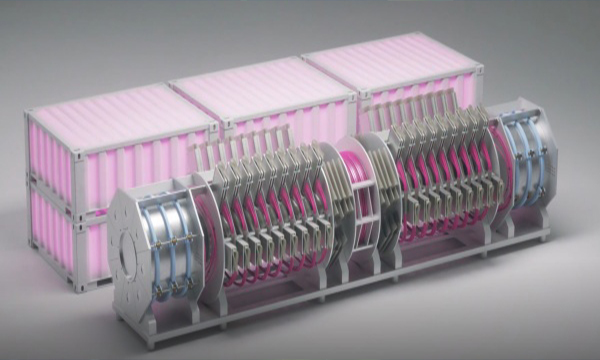

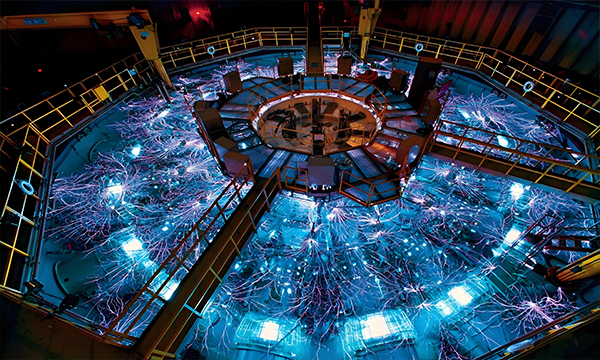

(1)中国。2024年11月14日,准环对称仿星器平台首次实现三维模块化线圈生成高精度磁场,标志我国继美国和德国之后掌握了该核心制造工艺[9]。12月29日,由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所建设运行的聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)分系统聚变工程堆中心 螺管系统完成首轮测试实验[10],多个核心指标超预期,确立其为全球最大、最完备的超导磁体动态测试系统[11]。2025年1月20日,中国科学院合肥物质科学研究院的全超导托卡马克核聚变实验装置EAST首次实现在1亿摄氏度下1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,创世界新纪录。3月28日,核工业西南物理研究院新一代人造太阳“中国环流三号”实现“双亿度”,标志着我国聚变装置具备了聚变燃烧相关的高参数运行能力[12]。

(2)美国。2024年10月25日,美国DIII-D国家核聚变设施完成了20万次实验性的“脉冲”测试,实现了超过理论上限20%的密度,同时保持了高质量的等离子体约束[13]。2025年1月,美国普林斯顿等离子体物理实验室和西班牙塞维利亚大学合作研制的全球首台负三角度托卡马克装置SMART产生首束等离子体,标志新构形验证取得进展[14]。

(3)德国。2024年9月10日,德国马克斯·普朗克等离子体物理研究所对全球最大仿星器Wendelstein 7-X装置本体、控制和数据采集系统、加热系统等完成升级,启动新的实验阶段[15]。10月28日,该机构在ASDEX Upgrade托卡马克装置上验证了“共振磁扰动(RMP)通过形成磁岛抑制边界局域模(ELM)”的物理机制[16]。

(4)法国。2025年2月12日,法国WEST装置在5000万摄氏度的高温条件下成功将等离子体维持了1337秒,刷新稳定时间纪录[17]。2、示范项目稳步推进

多国相继启动新一轮示范装置建设。2024年11月12日,日本正式启动聚变能示范电厂项目FAST,预计将在2025年完成初步设计,2030年代末进行发电示范[18]。加拿大General Fusion公司正在建设Lawson Machine 26聚变示范装置,目标是到2026年实现科学盈亏平衡。

3、人工智能正加速推动从材料研发到反应堆设计的全流程革新

多国科研机构和企业纷纷部署AI模型,用于等离子体控制、材料开发和装置设计等关键环节,显著提升研究效率与精度。2024年10月9日,美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室开发的AI模型将等离子体加热预测速度提高1000万倍[19]。2025年2月,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、安徽大学、清华大学合作推出首个专注于核聚变任务的大模型XiHeFusion(羲核启明)[20]。3月17日,日本JT-60SA装置首次应用AI成功预测并控制等离子体约束磁场状态,显著提升高速动态调控能力[21]。

4、高温超导材料和新型结构材料的创新提升聚变商用潜力

相关研究在磁体性能、耐辐照性与热机械强度等方面取得重要进展,为未来聚变堆工程提供关键支撑。2024年7月10日,德国马克斯·普朗克研究所通过激光诱导技术在更接近室温的条件下实现了超导现象[22]。8月7日,美国纽约州立大学布法罗分校研究开发出具有最高临界电流密度的稀土钡铜氧高温超导磁体,有望显著降低聚变堆成本[23]。12月,英国Oxford Sigma、日本Kyoto聚变和加拿大STEP合作评估创新高温材料在氚增殖与辐射屏蔽方面的潜力[24]。在新型结构材料方面,2024年8月19日,麻省理工学院通过在金属壁中添加具有较低氦嵌入能的纳米级颗粒,显著延长核聚变反应堆内部结构材料使用寿命[25]。2025年1月,俄罗斯NIIEFA研究所和MISIS大学研究团队利用增材制造方法研制钨铜复合材料用于托卡马克偏滤器[26]。

5、国际聚变合作持续深化,重大联合项目加快关键设施建设与实验准备

ITER与JT-60SA等多边合作平台取得阶段性成果,全球协同研发体系逐步成型。2024年7月1日,ITER迎来重要里程碑,大型环形场线圈在日本和欧洲成功完工并交付,我国承担了其中12个子包的制造任务。2025年初,ITER完成低温泵等关键设备测试准备,预计年内实现首次等离子体实验[27]。日本与欧盟合作的目前世界上最大的核聚变实验堆JT-60SA正在进行技术升级,包括部署诊断系统、加热装置和等离子体控制设备,计划于2026年下半年开展实验。

三、典型核聚变初创企业创新方向

能量奇点能源科技(上海)有限公司和星环聚能公司是中国初创核聚变企业代表。2024年6月18日,能量奇点能源科技(上海)有限公司宣布其设计、研发和建造的洪荒70装置成功实现等离子体放电,成为全球首台全高温超导托卡马克装置;在12月31日成功进行了超过标准设计工况的通流实验,该装置性能显著提升[28];2025年3月10日,其自主研制的大孔径强场磁体成功完成了首轮通流实验,产生了高达21.7特斯拉的磁场,创下大孔径高温超导D形磁体的最高磁场纪录[29]。2024年9月9日,星环聚能公司率先实现了球形托卡马克等离子体的一种优化位形,实现了等离子体电流翻倍,等离子体电子温度提升超过2倍,最高电子温度超过1.2千电子伏[30]。

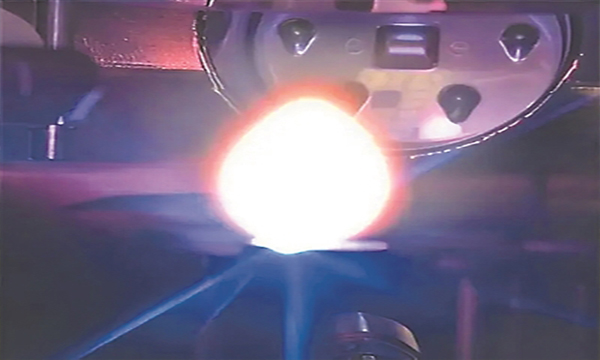

美国联邦聚变系统公司是全球最大的私营核聚变公司。2024年11月20日,该公司成功测试了SPARC托卡马克反应堆设计的核心部分中央螺线管模型线圈(CSMC),产生了5.7特斯拉的磁场,是地球磁场的100000倍,并储存了3.7兆焦耳的能量,电流增加到50000安培[31]。该公司预计2026年实现SPARC的首次等离子体,并在不久后产生净聚变能量。2025年3月20日,美国仿星器商业聚变公司Thea Energy成功运行了全球首个超导平面线圈3×3磁体阵列系统[32]。

美国Helion Energy公司采取磁惯性约束技术路线,利用场反转配置反应堆方法,且以氘-氦-3为燃料[33]。为了降低成本达到能量净增益,Helion Energy计划通过第七代原型机Polaris,将产生的电子直接进行回收,无需通过传统的蒸汽带动涡轮转化电能等步骤,从而大幅提高能量转化效率,其发电成本目标是每千瓦时仅需1美分。该装置延迟到2025年完成,预计将脉冲频率从每10分钟一次提高到每秒一次,以短时间内加热聚变等离子体至超过1亿摄氏度的温度。2024年5月10日,Helion Energy宣布与科技巨头微软签署对赌协议,2028年实现为微软供电50兆瓦的目标。9月,Helion Energy又与北美最大的钢铁生产商和回收商纽柯签署协议,开发一座500兆瓦的聚变发电厂。

日本初创公司Helical Fusion采用仿星器来构建试验性聚变反应堆,利用磁场在等离子体中形成螺旋形路径,以维持等离子体的稳定和约束[34]。2024年9月,该公司计划在2034年启动世界上首个稳态核聚变反应堆,并在2040年代开始商业运营,预计发电能力将达到50至100兆瓦。

2025年2月26日,德国初创企业Proxima Fusion公司推出“Stellaris”核聚变电厂集成概念设计[35]。该设计采用准等动力(Quasi-Isodynamic, QI)仿星器技术路线,实现聚变堆连续可靠运行。Stellaris以德国Wendelstein 7-X研究实验装置的破纪录成果为基础,该装置是世界上最先进的QI仿星器原型。

新西兰商业聚变初创公司OpenStar Technologies采用悬浮高温超导磁体置于超热等离子体内部,通过磁体的南北磁场线来限制等离子体,这种设计允许等离子体保持在真空腔室内,从而避免其与任何物质接触造成损坏。2024年10月27日,该公司计划建造的悬浮偶极场反应堆(LDR)的核心部件-超导磁体“Junior”已制造完成并开始通电测试,标志着悬浮偶极场聚变装置迎来了首个里程碑时刻[36]。