在政策持续完善、技术不断演进的背景下,动力电池回收产业格局正在加速重塑,朝着规范化、专业化、规模化方向迈进,整体发展态势向好。但在加快推进的过程中,产业仍面临诸多现实的挑战,如回收乱象问题突出、梯次利用发展受限、再生经济性波动等。动力电池回收再利用如何破局?在近日由中国电动汽车百人会主办、自然资源保护协会(NRDC)支持的“促进动力电池回收行业高质量发展”研讨会上,业内专家、企业代表围绕行业现状、面临的挑战及解决方案等展开了深入探讨。

回收利用体系初步建立

当前,我国新能源汽车保有量正在快速攀升。公安部最新统计数据显示,截至2025年6月底,全国汽车保有量3.59亿辆,其中新能源汽车保有量达3689万辆。

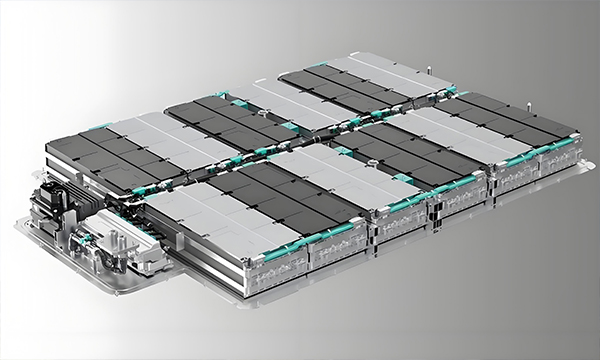

中国电动汽车百人会常务副秘书长刘小诗指出,随着新能源汽车市场的快速发展,我国动力电池正逐步进入规模化退役阶段。预计到2030年,退役总量或将超过200GWh。妥善回收和处置大量报废的动力电池,成为保障资源安全、推动产业绿色转型的关键。

当前,我国动力电池回收利用体系已初步建立,为行业发展奠定基础。工信部网站披露,我国已累计建成约1.5万个动力电池回收服务网点。

中汽中心中国汽车战略与政策研究中心研究员孟庆瑶介绍,国家层面出台了多项政策推动体系建设,初步搭建了以生产者责任延伸制度为核心的政策框架;中央和地方积极探索,中央层面出台了动力电池循环利用的支持政策,部分地方也设立了资金奖励和支持机制,鼓励“白名单”企业和高价值示范项目发展。技术层面,我国已形成以湿法冶金为主的回收体系,部分龙头企业的镍、钴、锰金属回收率超98%,达到国际领先水平。

企业方面也在积极探索。以蔚来为例,蔚来电池资产管理负责人舒戴龙表示,该公司的BaaS电池租用模式通过“车电分离”技术、电池全生命周期监控平台、BaaS电池租用服务三大模块,构建了闭环回收能力。其中,“车电分离”可有效对退役电池进行集中回收、规模化处理;依托数字孪生等技术,全生命周期数字监控可实现对电池资产的精准管理;BaaS模式则由资产公司统一处置退役电池,符合条件的梯次利用,不符合的拆解回收。据介绍,目前蔚来体系下的电池资产公司的电池持有量将近30GWh,实现98%以上的事故电池回收率,为车企落实生产者责任延伸制度提供了范例。

回收、梯次利用、海外布局 行业面临多重挑战

尽管行业取得进展,挑战仍不容忽视。孟庆瑶指出,当前行业存在三大突出问题。

一是行业呈现“小、散、乱”的局面,已建成动力电池综合利用能力超出退役电池实际处理需求。同时,由于行业准入门槛低,非“白名单”企业数量较多,绝大多数企业未纳入相关部门管理,监管难度较大。截至目前,工信部共公布了5批“白名单”企业,合计156家,但据企查查数据显示,我国电池回收利用相关企业超过10万家。

二是回收渠道不畅、市场不规范。汽车生产企业难以掌握退役电池流向,实际回收量有限;电池产权拥有者更注重经济利益而忽视处置企业的资质能力;集团类企业多采用招标的方式来销售废旧动力电池,导致“价高者得”,并且当前暂时缺乏相关管理依据要求其把废旧动力电池交到“白名单”企业,间接导致了废旧动力电池流入不规范渠道。另外,正规企业需要承担安全、环保、技术与合规运营等相关成本,而“小作坊”企业回收成本低,可通过更高的收购价抢夺退役电池资源,导致正规企业面临“无电池可收”的困境。

三是梯次利用的应用要求越来越严。在储能、电动自行车领域,政策和标准趋严,限制了梯次电池大规模应用。同时,行业门槛提升,对产能和产品合规性提出更高要求,未来梯次利用的市场前景与技术路径值得进一步探讨。

与会企业普遍认为,当前动力电池回收行业存在无序竞争,“价高者得”的交易规则。天津巴特瑞科技有限公司常务副总裁焦亚伟指出,当前退役动力电池规模高峰尚未到来,电池数量有限,回收企业却已大量涌入、良莠不齐,市场呈现出“僧多粥少”“劣币驱逐良币”的竞争局面。

而对于梯次利用面临的难题,欣旺达政策法规高级总监李峥嵘认为,根源在于梯次利用标准有效监管不足,在应用场景规范、安全性评估方面还不够健全,尤其是在梯次利用的电池质量难以保障,再加上它的产权转移导致溯源困难,进一步加大了监管难度。

除了上述问题外,多位嘉宾提到布局海外回收面临的难题,尤其是黑粉进口的问题。今年6月,生态环境部等多部门联合发布《关于规范锂离子电池用再生黑粉原料、再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》,标志着锂电池再生黑粉进口走向合规合法。对此,李峥嵘指出,虽然生态环境部允许国内进口黑粉,但欧盟却开始限制黑粉的出口,这将加剧我国关键矿产资源外流的风险。

多方协同构建回收闭环

对于行业存在的问题,与会专家及企业代表从政策、技术、市场等多维度提出建议。其中,在政策与监管层面,张宇平建议,加强跨部门联合执法,建立黑名单和联合惩戒机制,要求不达标企业限期整改或有序退出,遏制行业乱象;同时,完善电池全生命周期溯源体系,依托国家平台,强制生产、销售、回收等各环节企业接入数据,实现“一码到底”的闭环监管,推动行业向规范化、透明化方向发展。另外,在梯次利用方面,严格把控梯次产品质量,通过强制性标准进行有效监管,遏制非法乱象的产生根源;同时,树立优秀企业与产品的正面标杆,营造鼓励创新、规范发展、安全优先的行业氛围。

天津巴特瑞科技有限公司常务副总裁焦亚伟则呼吁国家层面明确再生材料在电池生产中的使用比例及产品碳排放门槛标准,并设定分阶段推进的时间表,引导企业逐步扩大应用;梯次利用实行“比例替代”方式,设置逐年递增的使用比例,在保障安全的前提下推动行业有序发展;将相关标准与政策执行落地下沉至省市级层面,按照省域单元建立可执行、可监管的管理体系,推动区域内产业链闭环运行和协同发展。

技术与创新层面,苏州博萃循环科技有限公司首席科学家刘春伟提出,需细化“电池护照”相关标准,解决数据接口、数据安全、跨境传输等问题;针对磷酸铁锂电池再生经济性差的问题,建议探索稳定回收磷酸铁以提升效益;“出海”企业应结合当地政策和经济情况设计技术方案,避免简单复制国内模式。

张宇平则强调,应持续加大对回收、拆解、再利用等环节的投入,推动人工智能、机器人等先进技术与回收利用深度融合,集中攻克智能拆解、数字化管理、自动化分选、自动再制造等关键技术;鼓励顶尖科研机构和龙头企业牵头,联合多方力量,建设动力电池低碳循环利用产业,构建全链条的数字化、智能化、高质化的资源循环体系。

市场与渠道层面,焦亚伟分析,当前行业形成整车企业、电池企业、第三方回收企业主导的三类回收模式,各有利弊,其中整车企业和电池企业回收范围相对有限,第三方企业在跨品牌回收和服务配套方面更具灵活性。从发展阶段看,行业初期比拼渠道能力,规模化后则需提升成本效率和商业模式创新能力,待电池退役进入高峰期,产业布局将成为关键竞争力。

自然资源保护协会清洁电力项目高级主管周晓航建议,针对换电车型、V2G车型、大功率快充和高能量密度车型等不同车型,制定差异化回收技术路线;区分运营车、公交车、私家车等不同所有权类型,建立针对性管理制度,例如运营车可强制统一回收,公交车可在购买初期与生产单位签订回收协议,私家车可结合鼓励+溯源+监管的模式,让分散的报废电池统一流入正规回收渠道。